大阪市の島野珈琲株式会社は設立43年の老舗です。

喫茶店などへの業務用の卸の他

大阪市平野区にあるB4 Cafeでは

挽きたての香り高い珈琲をお楽しみいただけます。

その島野珈琲から

煎りたての珈琲豆をお届けいたします。

大阪市の島野珈琲株式会社は設立43年の老舗です。

喫茶店などへの業務用の卸の他

大阪市平野区にあるB4 Cafeでは

挽きたての香り高い珈琲をお楽しみいただけます。

その島野珈琲から

煎りたての珈琲豆をお届けいたします。

和歌山県は日本の醤油発祥の地です!

戦前から昭和40年代まで、JR和歌山駅前や

南海和歌山市駅から海南市まで路面電車が

走っていました。

この路線沿いの要所要所、例えば「車庫前」などに

数多くの屋台ラーメン店があり

醤油の旨味を生かしとんこつ味をブレンドした

美味しいスープが誕生しました!

ここから、全国的に知られる和歌山ラーメンが誕生したのです!

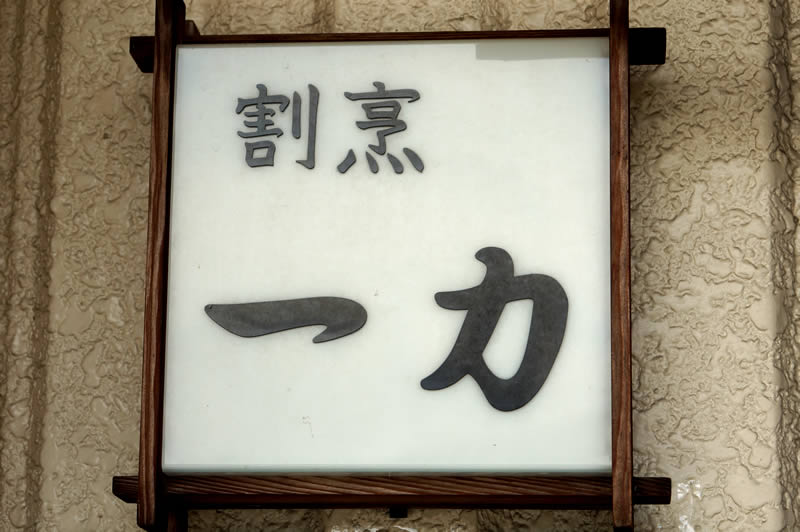

一力は和歌山県伊都郡かつらぎ町にあります。

一力は寿司、割烹のお店として100年前に創業し、地元では四代続く老舗のお店です。

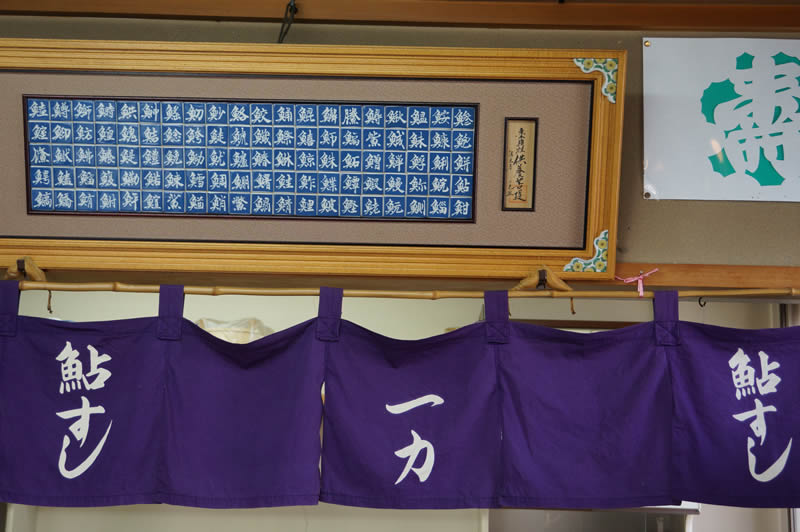

一力があるかつらぎ町は和歌山紀ノ川沿いにあり、古くから鮎がたくさん採れました。

鮎のシーズンになると紀ノ川沿いの人達がたくさんの鮎を漁獲していたのですが採れすぎた鮎をひいおばあさんに当たる創業者壱岐トクエさんに持ち込んで、買ってもらう様にお願いしていました。

当時は冷蔵、冷凍の技術もなく、たくさん持ち込まれた鮎も調理が追いつかない状態でした。

創業者の壱岐トクエさんは地元の町起こしの事業のため、この豊かな鮎の資源を使えないかと思案したのです。

そこで、壱岐トクエさんは保存できる様に、鮎の内蔵とひれを取り串刺しにして焼き、甘露煮にいたしました。

甘露煮の鮎の骨を抜いた、焼き鮎の押し寿司を考案したのです。

従来の鮎寿司は塩漬けした生の鮎を使いますので、漁獲した後のわずかな期間でしか調理できませんでした。

焼いた鮎の甘露煮を使った鮎すしは保存が効きますので、生の鮎のお寿司より長い間、賞味できるようになります。

それ以上に、焼いた鮎を甘露煮にしますので、生臭くなく香ばしさもあり、あまりに美味しいので地元の逸品になりました。

でも、100年前のことですから冷凍技術がなく、焼き鮎のお寿しは鮎のシーズンだけの食べ物でした。

その後、冷凍の技術が進み、一年中、鮎が入手できる様になって、焼き鮎のお寿しは美味しさゆえに100年続く地元の名産品になったのです。

四代目壱岐嘉規さんと奥様美保さんです。

ご主人の福本宗治さんと奥様の陽子さん

和歌山県かつらぎ町四郷の福本商店では、本物の柿の葉ずしを作っています。

機械は使いません!

★柿の葉は一枚ずつ丁寧に手洗い。

★お寿司はすべて手押しです。

★余計な防腐剤、添加物も一切、使いません。

がんこ親父の作る、本物の柿の葉ずしを

ぜひ、ご賞味下さい!

福本商店の柿の葉ずしは優良土産品協会より和歌山県の優良土産品の推せんを受けています。

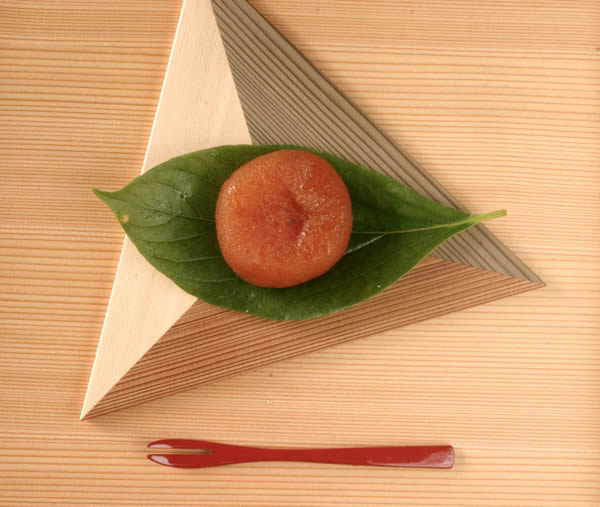

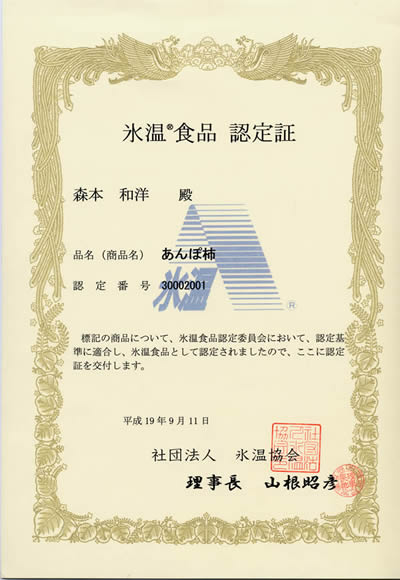

森本さんのあんぽ柿は社団法人氷温協会の氷温食品の認定を受けています。

氷温とは食品が零度以下でも凍らない特性を生かした貯蔵・熟成技術を言います。

氷温は古くから利用されており、漬け物の寒漬けやお酒、味噌などの寒仕込み、素麺などの寒干しとして行われてきました。

氷温の温度はそれぞれの食品によって差異がありますが、食品は凍る直前の温度で細胞レベルで凍らない様に自己防御機能が働きます。

この自己防御機能としてアミノ酸が増加いたします。このため食品は美味しくなります。

古くから人はこの生活の知恵を学習していたのです。

森本さんはあんぽ柿にこの氷温技術を取り入れ、今までにないコクのある絶品のあんぽ柿を作りました。

和蜜(日本みつばちの蜂蜜)採取のプロ 飯谷さん

和蜜(日本みつばちの蜂蜜)採取のプロ 飯谷さん

飯谷さんは和蜜(日本ミツバチの蜂蜜)採取のプロです。

和蜜は古来から、日本に生息してきた日本ミツバチが集めた蜂蜜です。大日本農史の記述に皇極天皇2年(西暦642年)和蜜が宮廷に献上された記録があります。当時は大変、貴重なものであったようです。

飯谷さんの和蜜も当時さながらの純粋な和蜜で大変、貴重なものです。

日本ミツバチの巣箱です。

現在、日本で行われている養蜂業は西洋ミツバチを利用しています。

和蜜を採取するには天然の日本ミツバチが巣箱に入るのを待ちます。

日本ミツバチは極めて、神経質なので気に入った巣箱でないと入りません。

いったん巣箱に入っても、気に入らないと直ぐに巣箱から出て行ってしまいます。

日本ミツバチはデリケートなので巣箱に工夫が必要なんです。

日本ミツバチは西洋ミツバチよりも一回り小さいです。

1個の巣群のミツバチの数も西洋ミツバチよりはるかに少なくて、1個の巣から採取される日本ミツバチの蜂蜜の量は西洋ミツバチの20%前後です。

このため、採取される和蜜(日本ミツバチの蜂蜜)は極めて少なく、現代でも幻のはちみつと言われています。

日本ミツバチの営巣活動が見える様に作った巣箱です。

西洋ミツバチは人間が作った板状の巣礎(ミツバチの巣)に蜜を溜めますが、日本ミツバチは自分で巣板(ミツバチの巣)を作ります。

巣板はおおよそ、6〜7枚くらいです。

日本ミツバチの巣板です。

西洋ミツバチは日本ミツバチより1個の巣群あたりの蜜蜂の数が多いので、短期間に集めた蜂蜜を絞ります。

これに対して、日本ミツバチは蜜蜂の数が少ないので、1年から2年間集めた蜂蜜を絞ります。

それで、和蜜は巣板の中で熟成され、コクのある柔らかい優しい蜂蜜に仕上がります。

蜜蝋(みつろう)を取るために煮沸した後の日本ミツバチの巣板です。

白くて軽くて清楚な感じです。

一つ、一つの巣穴はきれいな六角形なんですよ!

巣箱から飛び出そうとしている日本ミツバチです。

西洋ミツバチより一回り小さくて本当に可愛いです!

西洋ミツバチは攻撃的ですが、日本ミツバチはそれより大人しいです。

でも刺されたら痛いですよ!!

5/24 みかんはちみつ搾り

みかん蜂蜜を搾るのは、みつばちがまだあまり活動しない早朝です。

店長&副店長は夜中の2時に起きて(?)和歌山有田まで出かけました。

倉野養蜂場の倉野さん

防御ネットを被った店長と副店長、ドキドキドキ

まずは準備から。

防御ネットを被って、みつばちをおとなしくさせるため、

煙を出す薫煙器に火をつけた布(ドンゴロス)を入れます。

作業開始

巣箱のフタをとって、煙を入れます。

それから巣板を取りだします。

取りだしたばかりの巣板にはみつばちがびっしりとくっついています。

それをトントンと振るとバラバラと蜂が草の上に~。

さらに残った蜂を軽く擦って落とします。

遠心分離器に入れて、回します。

すると、うわぁ~!

みかんの花の香りとはちみつの香りがプ~ンとしてきます。

ちょっと感動。。。。

遠心分離器の底から搾りたてのはちみつが出てきます。

一つの巣箱にたくさんのオス蜂は必要ないので 巣板についているオス蜂の卵を取ります。

再び、巣板を巣箱に戻し、布を掛けて、フタをして、完了。

これは女王バチの卵

中にはローヤールゼリーが~~~

ドンゴロスについているのはプロポリスの素だそうです。

本当は布で濾して一斗缶に入れ持ち帰ってから、まとめて瓶詰めするのだそうですが、

特に頼んで、この場で布で濾して瓶に入れてもらいました。

これで、正真正銘の純粋はちみつの出来上がりです。

(黄色い頭は副店長です!)

前日の深夜から出かけて、早朝からの作業を見学しました。

眠い~~。

最初は蜂がすぐ側まで飛んできて怖かったのですが、

すぐに作業の流れに見とれて、ブンブンと飛ぶ蜂に慣れてしまいました。

蜂はこちらが何もしなければ、刺したりしないんですね。

めったにできない貴重な体験で、すごく面白かったです。

和歌山県の南部にあり、熊野灘に注ぎ込む古座川では、10月初旬から12月下旬頃まで火振り漁が行われます。

火振り漁は和歌山古座川で古くから行われて来た伝統漁法です。

鮎が驚いて逃げない様に、漆黒の暗闇の川面をすべるが如く川船を走らせ、刺し網を仕掛けます。

刺し網を仕掛けた後、松明に火を灯し、松明を振りながら川上から川下の方に鮎を追い込みます。

川船は漕ぎ手と火振りの二人。

漕ぎ手と火振りのあうんの呼吸で鮎を刺し網に追い込みます。

真っ暗闇の静寂の中で、川船を漕ぐ櫓の音と振られる松明の音。

大変、幻想的な光景です。

火振り漁で捕まえた鮎です。

真っ暗なので光量が足らず、少しピンぼけになってます。

和歌山県古座川町は紀伊半島の最南端の内陸部にあります。

熊野灘に注ぎ込む清流古座川の水運を利用して、古くから良質な紀州材を産出してきました。

古座川町を代表する観光名所 一枚岩 です。

古座川沿いにあり、一個の岩で形成されている景勝地ですが

岩と言うより小山で、オーストラリアのエアーズロックとまでは行かないまでも

側で見ると凄い迫力です。

清流 古座川 滝の拝です。

日本の名水百選、日本の秘境百選に選ばれているほど

清らかで、多くの絶景ポイントがあります。

人の手が入っていない川筋です。

古座川はカヌーの川下りが盛んで全国から愛好家が集まってきます!

古座川は鮎でも有名なんです。

古座川沿いの小川地区

日本昔ばなしに出てきそうな、日本の原風景の感があります。

山の斜面に設置されているゴーラ(日本蜜蜂の巣箱)です。

古座川町では和蜜(日本蜜蜂の蜂蜜)が採取されています。

古座川町では優れた品質の柚子が栽培されています。

山際から雲が沸き出でる、天空の柚子園です。

和歌山 古座川 鮎の火振り漁

古座川で古くから行われて来た伝統漁法「火振り漁」の様子をご紹介します。

後口さんの実生(みしょう)の若い柚子(ゆず)です。

実生(みしょう)とは種子から発芽した植物を言います。

柑橘一般は接ぎ木(つぎき)で増殖されます。

接ぎ木(つぎき)とは栽培したい品種の穂木(えだ)を台木に接いで生殖させる技術です。柚子の場合、実生の柚子は接ぎ木の柚子より香りが強いのが特徴です。

後口さんのゆず農園です。

奥深い山間にあり、さながら天空にあります。

後口さん御夫妻

20数軒の農家さんが入植していましたが、後口さんを除いて全ての方々が廃業されて行きました。

後口さんは、大変なご苦労をされました。

後口さんの実生の柚子はその香りの良さで、プロの料理人の間で知られています。