前日の7/1は大雨だったのであきらめていたのですが、

7/2、目覚めてみると、晴れていました。

大喜びで店長&副店長は栗山園へと出かけました。

園地の中は日陰があまりなくて、かなり暑かったです。

でも、風が通るととてもいい気持ち。

お弁当を食べて、写真撮影をして、

山の空気を吸って、すっかりリフレッシュしました。

バレンシアオレンジは収穫を待っています。

よく見ると、収穫を待つ果実の横に小さな赤ちゃんバレンシアが!

今年は春先の寒さでせっかくの果実がたくさん落下してしまいました。

回青現象でだんだん緑色に

これは温州みかん、宮川早生の赤ちゃん。

早く食べたいなあ・・・(店長)

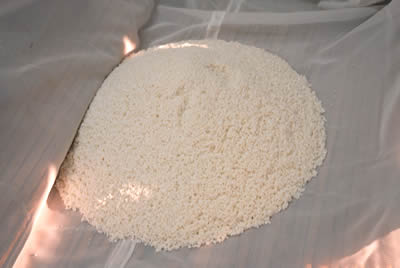

最近、機種交換した副店長自慢の携帯です。

ではなくて、大きさを比較して下さい。

猿よけフェンス。

上部の針金に電気が通っています。

ビリビリビリ 。

梅雨の晴れ間。

もうすっかり夏ですね!